こんにちは。中卒です。

今回からPythonを使って色々やってみる日記を書こうと思います。何卒よろしくお願いします。

自己紹介

改めて自己紹介をすると、普段は大学でJavaとフロントエンドの言語を使って研究を行っている者です。プログラミングの研究を行っているといっても経験はとても浅く、授業でJavaを触ったのと研究室配属をされてからプログラムを少し書きかえた程度です。

象徴的なエピソードとしては、研究室にて友人に色々教えて貰っているときに

他クラスのメソッド呼び出したいんだが

とりあえず”static”つけときゃええんやろ?

このレベルです。この人はインスタンス化を知らなかった。授業でやったはずなんだけどなぁ…何も知らない、というよりは「これ知ってるのになんでこれ知らないの!?」みたいなことがよくあるので余計にタチが悪い。ゆくゆくはプログラミングを使った職業に就けたらなと考えてます。

なんでPythonを触りたくなったのか

そもそもなんでPythonを使いたくなったのかというと、とても単純です。

みんなPython使ってるな…俺もやってみるかあ。

行列店はとりあえず並ぶタイプ。まあ勉強しといて損はないかなあぐらいのノリです。それ以外の大きな目標は今のところはありませんが今後できたらその目標にシフトすることも考えてます。ただ流石に何かしら目標が無いとつまらないよなぁ…

ということでひとまずはAtcoderをやってみようかなと思います。聞いたことしかないけれど、手っ取り早く目標になるかなと思ったので。

Pythonを使える環境を作る

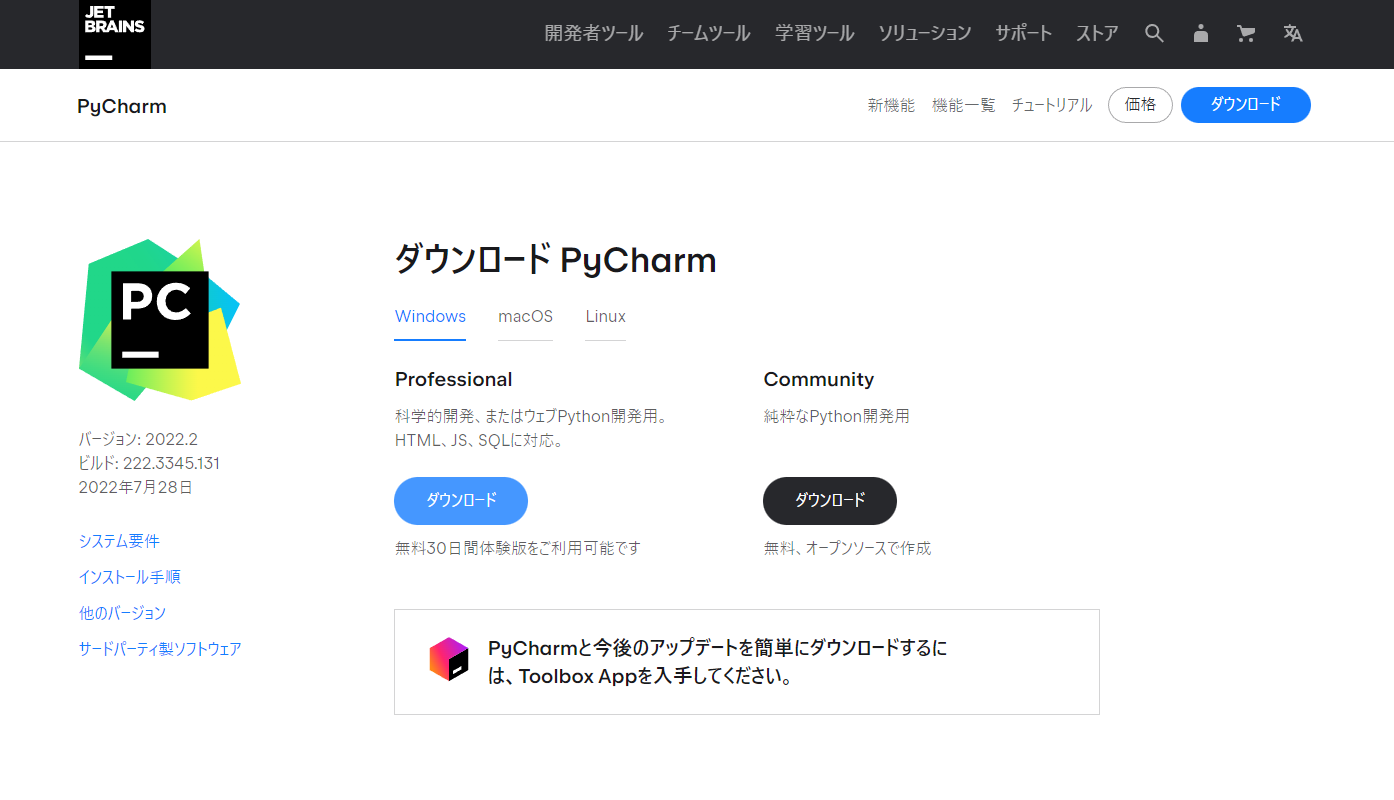

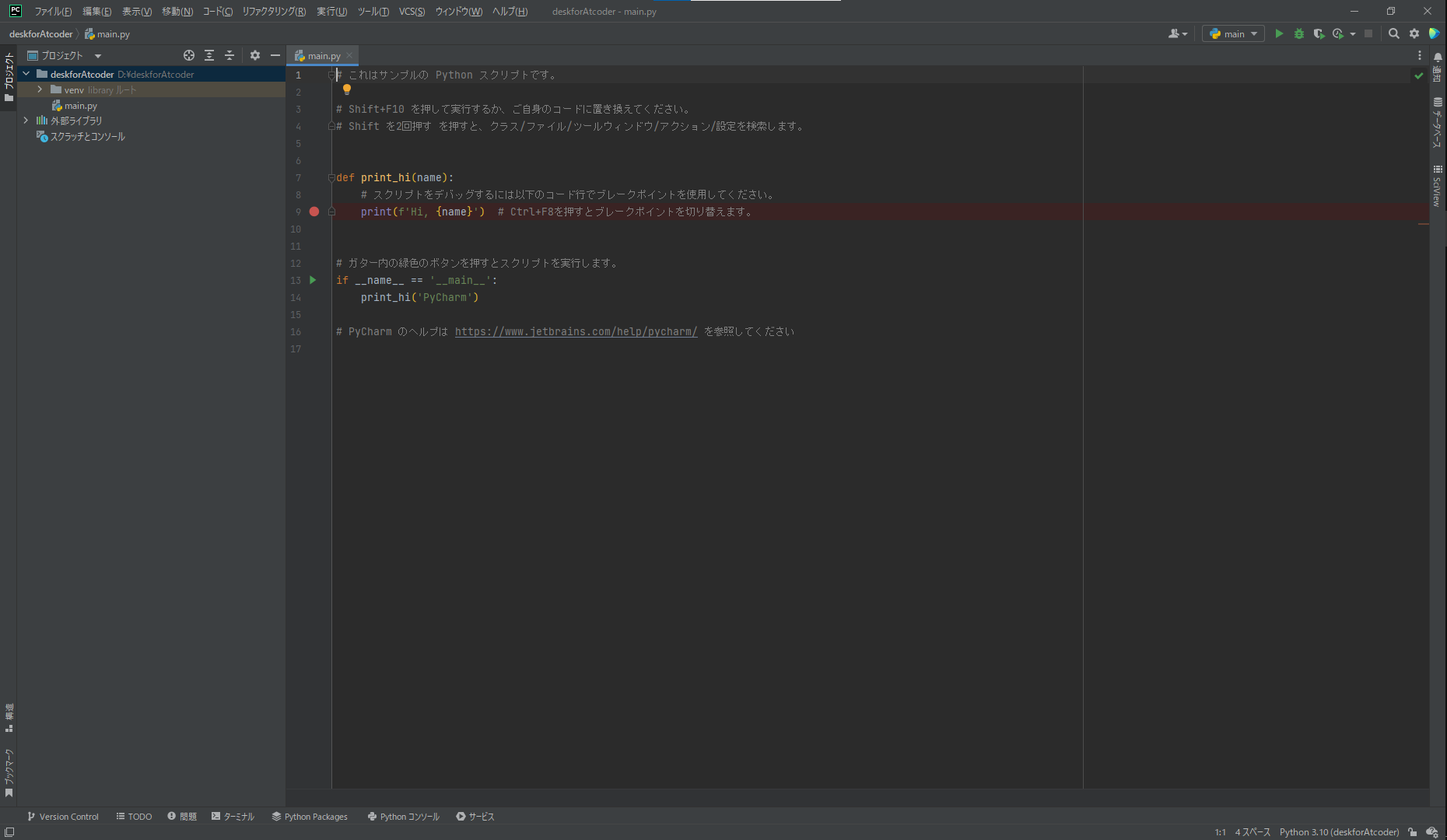

まずはPythonを書く環境を作ります。普段JavaではIntelliJ IDEAを使っていたので今回もJetBrains製のIDEが良いのかなということでPyCharmを導入します。

学生なのでProfessional版を使えるのかな?とりまダウンロード。

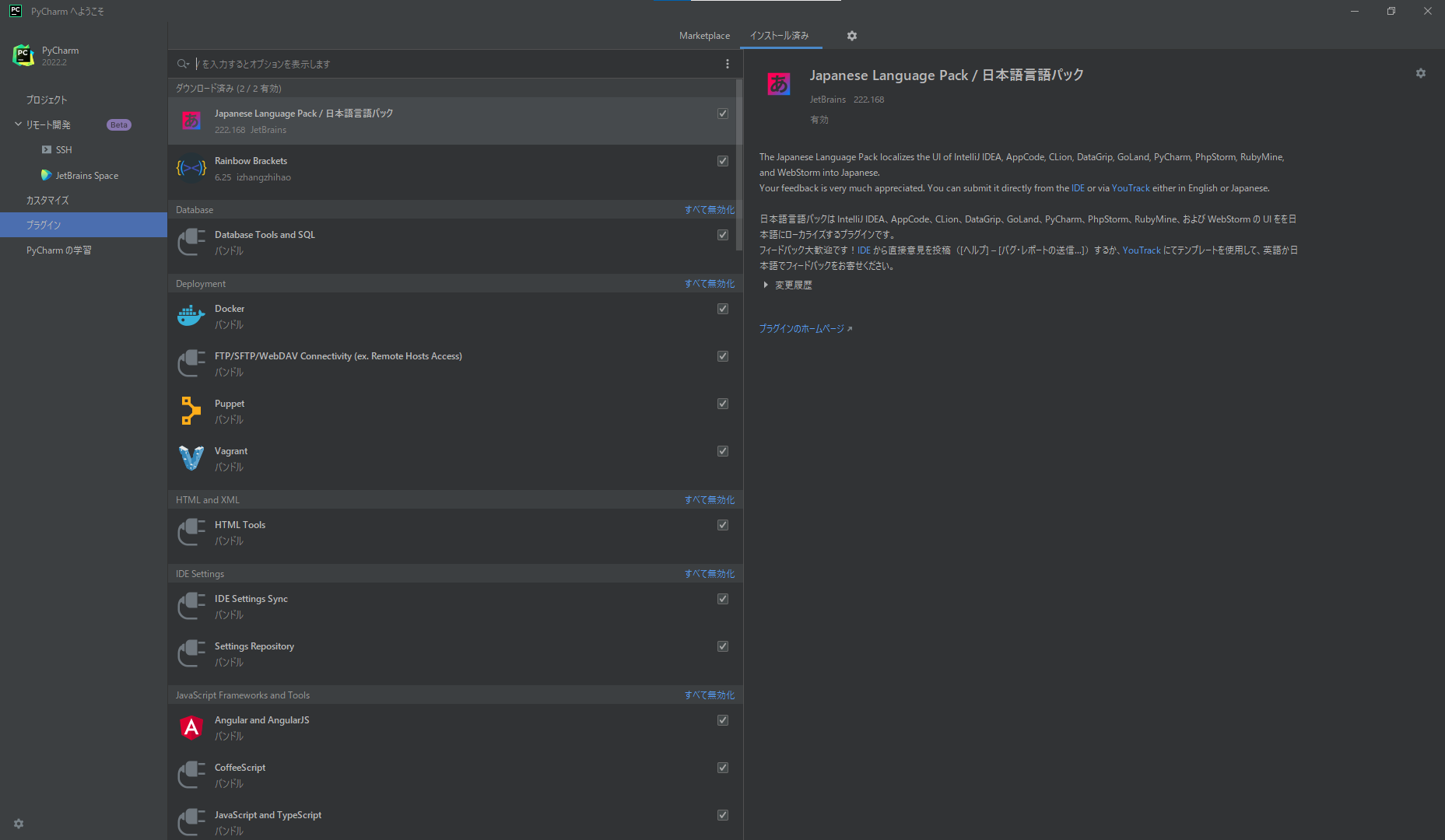

日本語プラグインとRainbow bracketsをまずはインストール。

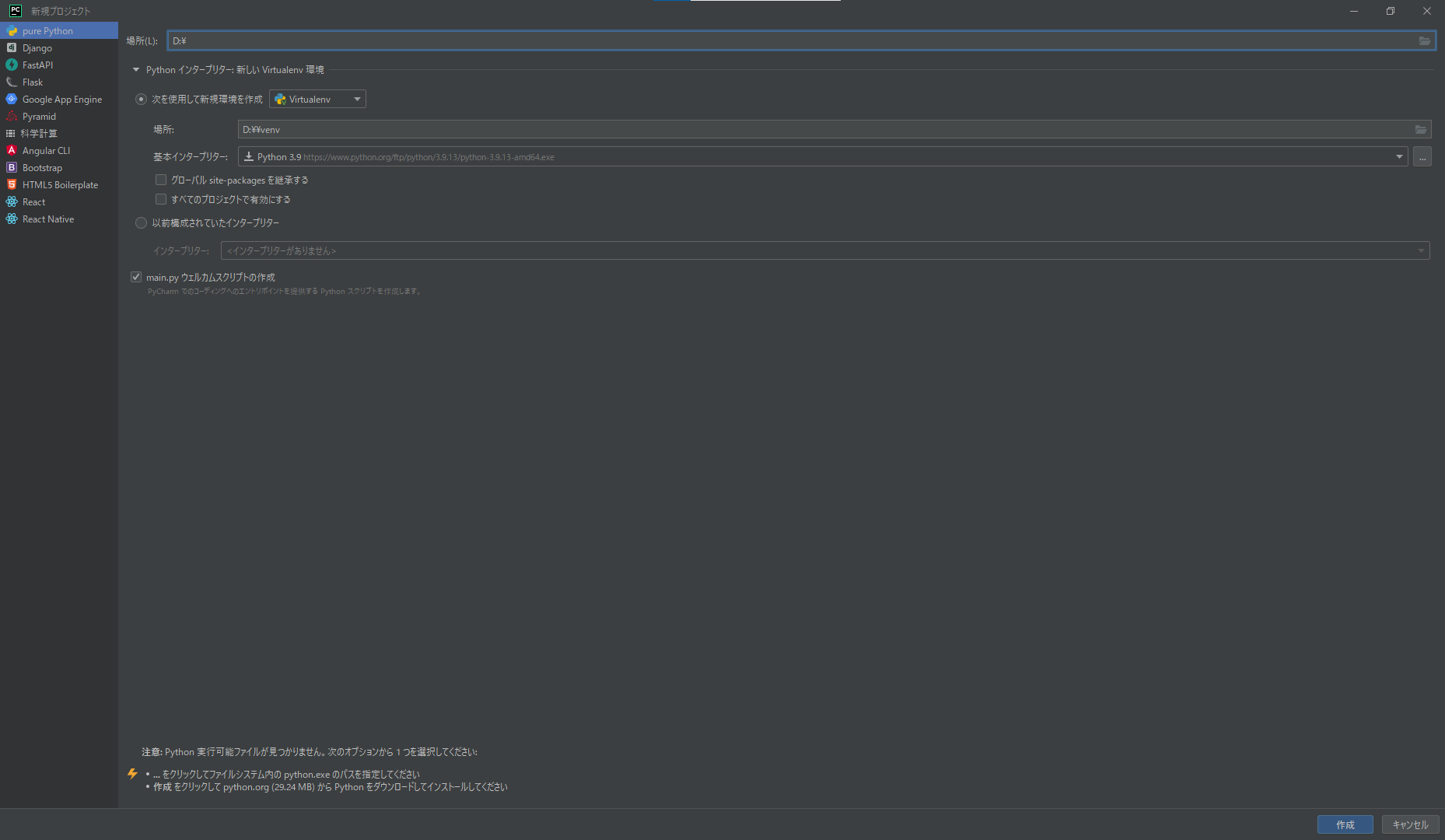

ここでとりあえずは初期設定終わったかな…なんて思って進めていると、

あ、あっ、あっ…

んー。何したらいいんだろう。とりあえずpure Pythonでいいのかな?ポチポチ押して続行。

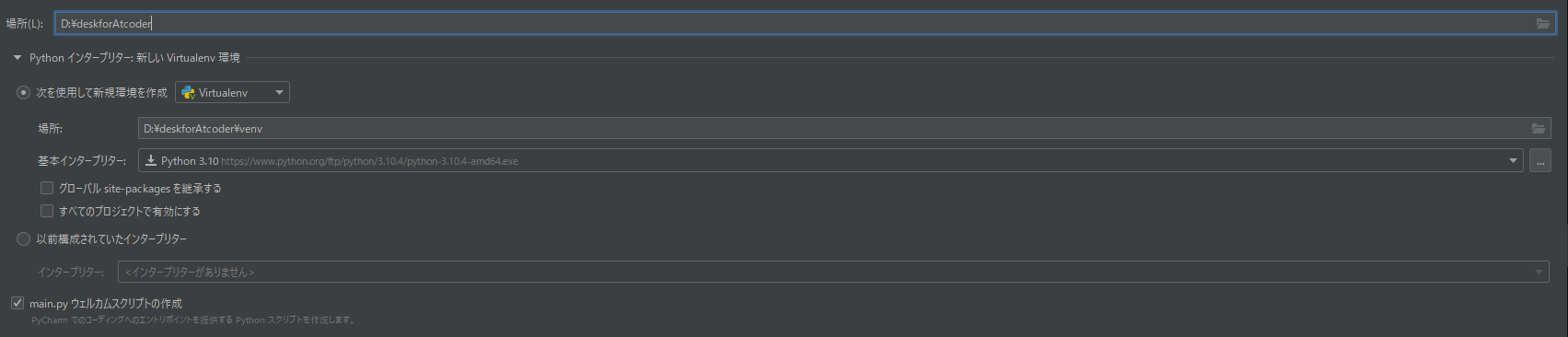

基本インタープリターを最新にした。ダメだったら戻そう。

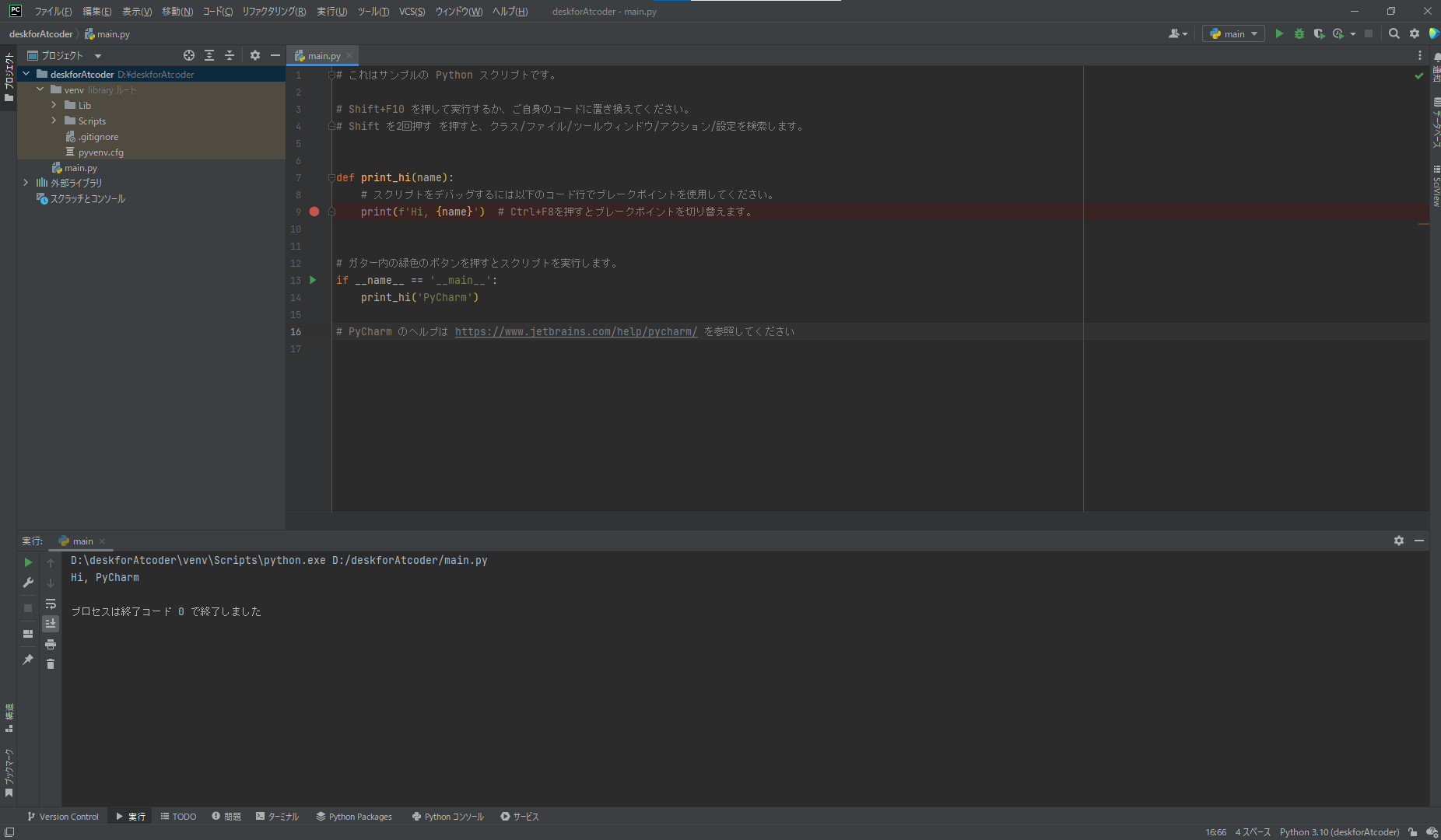

いったか…!?Javaの時はもっと手間がかかっていたのでいけていたら楽。

エラー吐いてないしできてそう。

エラーも何も文句を言われていないのでできてそう。マジでか。こんなサクサクできるんだ。

実行もできてる、完璧か?

ここにいろいろコードを書いてサイトに提出しにいけばいいのかな?面白そう。

バージョンが違う・・・?

ここで練習用フォームに提出しようと思ったところで一つの問題が。

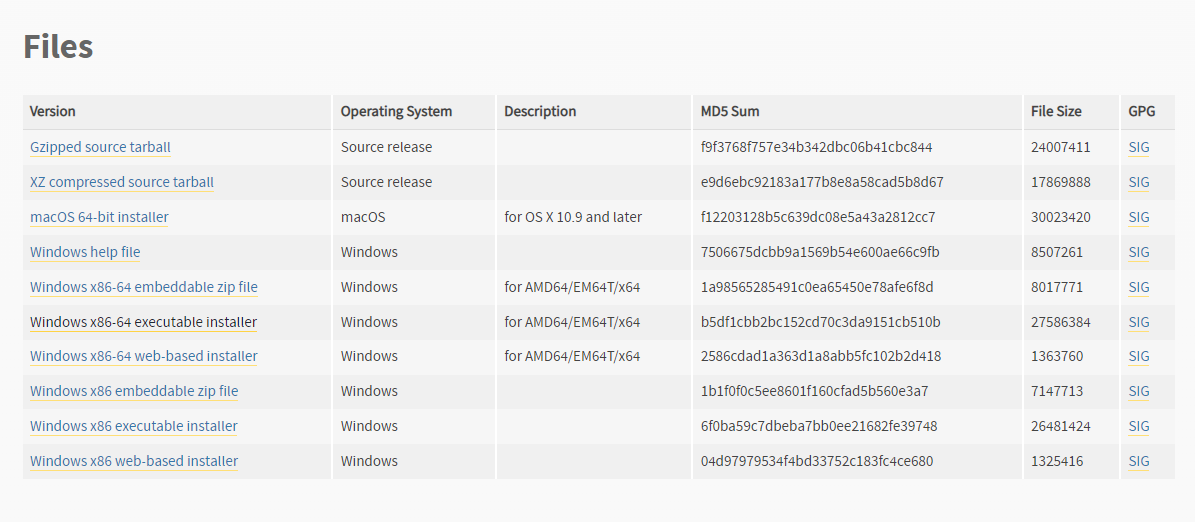

Pythonのバージョンが違う。

どうもatcoderで使われているのは3.8.2みたいなのでこのバージョンのPythonをダウンロードしよう。しかしPyCharmからではダウンロードできないみたいなのでPythonのHPからダウンロードすることに。

“Windows x86-64 executable installer”を選択し、ダウンロード。

あとはインストーラーの指示に従ってPythonをインストールして、PyCharmで新しいプロジェクトを作成の段階で”基本インタープリター”の箇所をダウンロードしたpython.exeのパスにすればオッケー。

提出にあたってはファイルをアップロードもできるけど、1つしかファイルを作ってないのでまあコピペでいいのかな…?っていうかPythonはコンパイルが要らないのが凄い。これが革命ですか。

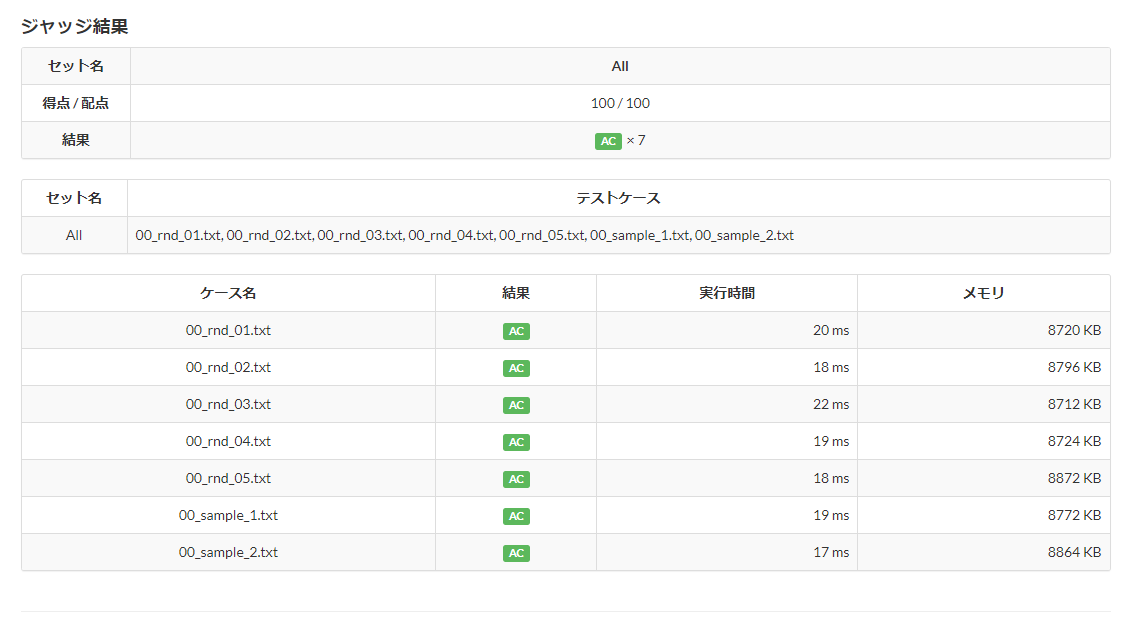

無事に提出完了。

ひとまず無事に提出も完了、これで今後も提出していけばいいのかな。

環境を作ってみて

結構簡単、中卒にもできた。

Javaだとパス通して、バージョン確認して、あぁ最新版じゃなくて8にして、コーディングしたらコンパイルして…みたいな感じで手間がかかった印象でしたがPythonは導入が簡単でステップが少なくて良かったです。

まだ文法やライブラリなどについては触れていないのでまずは普段使っているJavaと同じようにPythonでコードを書けるようになるところまでいければと思います。書いていけば覚えるのかな…?まあやってみます。

にしてもプログラミングをやってる友人みんな異口同音にPython使ってると言うので何がそんなに流行る理由になるんだと思ってましたが導入が簡単っていうのは大事なんですかね…あとは分からないことができたときに聞きやすいのでみんなが使っている言語を使うっていうのはいいのかも。

それでは、また次回。

コメント